塩津浦

| 浦名 | 塩津浦(しおつうら) |

|---|---|

| 神社名 | 石上神社 |

| 祭神 | 布都魂命 |

| 所在地 | 出雲市塩津町279 |

ただいま準備中です

塩津浦の石上神社は、御神体は石ですが、神社の裏側に回ると屋根はなく、木の柵に囲まれてその中に御幣・榊などが供えられており、塩津浦の住民の篤い信仰がしのばれます。

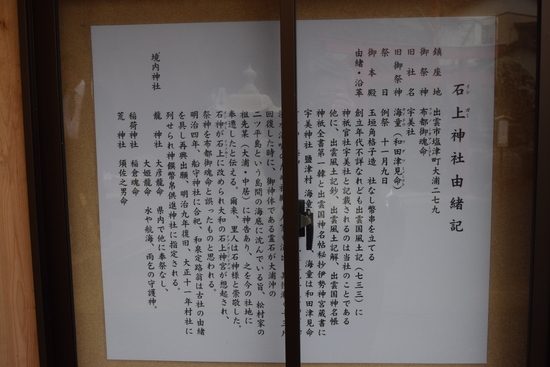

平安時代の大津波で社殿も人家も流失し、御神体の霊石が沖の海底に沈んでいるという神告があり、これを引き上げて現在地に祀ったと同社の由緒記にあります。土地の人々は「石上様」と呼んでいます。

同社は、周辺の神社に比べると比較的低い位置にあり、海岸を通る市道からほとんど水平位置に鎮座しています。境内には赤い鳥居の稲荷神社もあり、印象に残る神社です。

〇例祭は11月8日(土)に行われ、地元の子供、大人の神楽が奉納されます。当日は近くの船守神社の遷宮も予定されており、午前中か午後にあるのか今の時点ではわかりません。わかり次第お知らせします。

足跡が読みにくい神社の一つである

足跡が読みにくい神社の一つである。旧名の「六所権現」に関しては享保年間の『雲陽誌』にその社名はみえない。塩津にみえるのは「八王子」と「石神明神」だけである。「石上明神」は「社なし幣帛を立るなり」とあり、現在の社相に相通じる。現在は拝殿のみで本殿はなく、拝殿後の垣内の玉石柱に縄をめぐらし、幣帛を刺し立てるというものである。「八王子」は船守神社として塩津の入り江の西に鎮座している。祭神は国狭鎚命であり、何故か航海神であり、まさに「船守」の神である。

実は江戸時代において石上神社は『出雲国風土記』楯縫郡条にみえる「宇美社」とする理解が広がっていた。その点に関しては地元の和泉林市郎の研究が詳しい。今、境内には和泉翁の顕彰碑が立つ。

しかし、現実には「宇美社」は現在、平田町の中ほど宮之町に鎮座している。尚、塩津の石上神社、また平田の宇美神社とも釜浦の石上神社と同じフツヌシ命(経津魂命・布都魂命)を何故か祭神としている。

また版木にみえる旧社名「六所権現」の「六所」の神名を未だ確認する術がない。はたして「六所神社」が石上神社なのか、船守神社につながるのか明証はない。(関 和彦)

| 浦名 | 塩津浦(しおつうら) |

|---|---|

| 神社名 | 石上神社 |

| 祭神 | 布都魂命 |

| 所在地 | 出雲市塩津町279 |

塩津浦の石上神社は、御神体は石ですが、神社の裏側に回ると屋根はなく、木の柵に囲まれてその中に御幣・榊などが供えられており、塩津浦の住民の篤い信仰がしのばれます。

平安時代の大津波で社殿も人家も流失し、御神体の霊石が沖の海底に沈んでいるという神告があり、これを引き上げて現在地に祀ったと同社の由緒記にあります。土地の人々は「石上様」と呼んでいます。

同社は、周辺の神社に比べると比較的低い位置にあり、海岸を通る市道からほとんど水平位置に鎮座しています。境内には赤い鳥居の稲荷神社もあり、印象に残る神社です。

〇例祭は11月8日(土)に行われ、地元の子供、大人の神楽が奉納されます。当日は近くの船守神社の遷宮も予定されており、午前中か午後にあるのか今の時点ではわかりません。わかり次第お知らせします。

足跡が読みにくい神社の一つである

足跡が読みにくい神社の一つである。旧名の「六所権現」に関しては享保年間の『雲陽誌』にその社名はみえない。塩津にみえるのは「八王子」と「石神明神」だけである。「石上明神」は「社なし幣帛を立るなり」とあり、現在の社相に相通じる。現在は拝殿のみで本殿はなく、拝殿後の垣内の玉石柱に縄をめぐらし、幣帛を刺し立てるというものである。「八王子」は船守神社として塩津の入り江の西に鎮座している。祭神は国狭鎚命であり、何故か航海神であり、まさに「船守」の神である。

実は江戸時代において石上神社は『出雲国風土記』楯縫郡条にみえる「宇美社」とする理解が広がっていた。その点に関しては地元の和泉林市郎の研究が詳しい。今、境内には和泉翁の顕彰碑が立つ。

しかし、現実には「宇美社」は現在、平田町の中ほど宮之町に鎮座している。尚、塩津の石上神社、また平田の宇美神社とも釜浦の石上神社と同じフツヌシ命(経津魂命・布都魂命)を何故か祭神としている。

また版木にみえる旧社名「六所権現」の「六所」の神名を未だ確認する術がない。はたして「六所神社」が石上神社なのか、船守神社につながるのか明証はない。(関 和彦)